『古事記』は、日本の神々の誕生から国づくり、人の世の始まりまでを描く日本最古の物語です。前回の国生み編では、イザナギ命とイザナミ命が国土と数多くの神々を生み出す場面を見ました。今回は、その後に訪れる悲劇――死の国「黄泉の国」への旅をたどります。

あらすじ解説

イザナミ命の死

国生みと神生みの果てに、イザナミ命は火の神・カグツチを産んだ際の火傷がもとで命を落とします。愛する妻を失ったイザナギ命は深い悲しみに沈み、ついに黄泉の国まで彼女を迎えに行くことを決意します。「死者を取り戻すために冥界に赴く」というモチーフは、世界各地の神話にも共通して見られます。

黄泉の国での再会

イザナギ命が黄泉の国に辿り着くと、イザナミ命は姿を隠しながらこう告げます。

「あなたが来てくれたのは嬉しい。でも私はもう黄泉の国の食べ物を口にしてしまった。だから元の世界には戻れないのです」

それでもイザナミ命は、黄泉の国の神々に相談してみると約束し、「その間、決して私の姿を見ないでください」と言い残します。

「あなたが来てくれたのは嬉しい。でも私はもう黄泉の国の食べ物を口にしてしまった。だから元の世界には戻れないのです」

それでもイザナミ命は、黄泉の国の神々に相談してみると約束し、「その間、決して私の姿を見ないでください」と言い残します。

禁を破る瞬間

長く待つうちに、イザナギ命は愛しい妻の姿を見たい気持ちを抑えられず、髪に挿していた櫛の歯を折って火を灯し、イザナミ命の姿を覗きます。そこにあったのは、もはや美しい女神ではなく、蛆がわき、体が崩れた変わり果てた姿でした。

黄泉比良坂の別れ

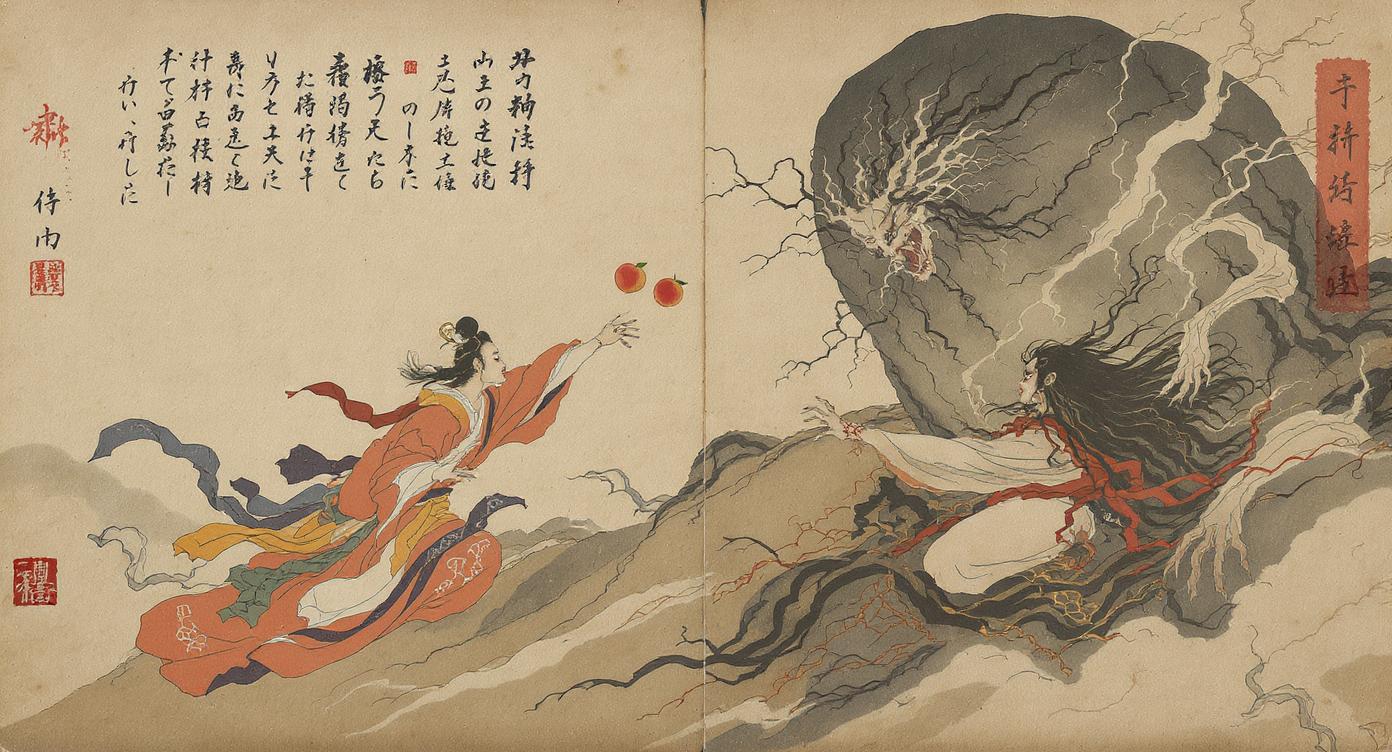

恐怖と悲しみに駆られたイザナギ命は、逃げ出します。怒ったイザナミ命は黄泉の軍勢や雷神を追わせますが、イザナギ命はその途中で桃の実を投げつけ、追っ手を退けます。桃の実は古来より邪気を祓う力があるとされ、ここで命を救う重要な役割を果たします。こうして二神は「黄泉比良坂(よもつひらさか)」と呼ばれる境界で対峙し、別れの言葉を交わします。イザナミ命は「あなたの国の人間を毎日千人殺しましょう」と宣言し、イザナギ命は「ならば私は一日に千五百人の産屋を建てよう」と返し、この世の生と死の均衡が定まります。

桃の霊力

桃と邪気払いの力

なぜ桃が黄泉の軍勢を退けられたのでしょうか。これは古代中国から伝わった陰陽五行説と深く関係します。陰陽五行では、万物は木・火・土・金・水の五つの要素で循環し、互いに生じ、また抑え合うと考えられます。鬼門は「丑寅(うしとら)」の方角とされ、この方角は火の気を持つとされます。そして火を弱めるのは金の気であり、その象徴として用いられたのが桃です。桃の持つ金の力が、火の性質を持つ邪や鬼を抑えると信じられてきたのです。

桃太郎の桃は偶然ではない

こうした陰陽五行の背景を知ると、日本の昔話「桃太郎」に登場する桃が、ただの果物として選ばれたわけではないことがわかります。桃太郎が鬼を退治する物語は、桃が持つ邪気払い・鬼門封じの象徴性を踏まえた、計算された構成なのです。つまり桃は、古代から続く霊的・方位的な力を背負った存在として物語に登場しているのです。

黄泉比良坂とは

神道から見た黄泉の国

神道では、黄泉の国は死後の魂が赴く場所として描かれますが、仏教の地獄のような永遠の責め苦の場ではなく、「生の世界と隔たれた存在の国」です。黄泉比良坂は、現世とあの世の境界であり、全国各地に伝承地があります。

黄泉比良坂の伝承地

もっとも有名なのは、島根県松江市東出雲町揖屋にある黄泉比良坂です。『古事記』に「出雲国伊賦夜坂」として記され、当地には昭和15年に建立された「神蹟黄泉比良坂伊賦夜坂伝説地」の石碑が残ります。坂の上には、イザナギ命が黄泉の入り口を塞いだとされる巨石「千引岩(ちびきのいわ)」も現存します。近くの揖夜神社はイザナミ命を祀る社で、神話ゆかりの聖地として知られています。

このほか、奈良県吉野郡や熊本県、福岡県などにも「黄泉坂」「夜見坂」と呼ばれる場所が点在し、地域ごとの死者供養や境界信仰と結びついて伝承が残されています。いずれの地も、神話の舞台であると同時に、今も人々が祈りを捧げる信仰の場として大切にされています。

このほか、奈良県吉野郡や熊本県、福岡県などにも「黄泉坂」「夜見坂」と呼ばれる場所が点在し、地域ごとの死者供養や境界信仰と結びついて伝承が残されています。いずれの地も、神話の舞台であると同時に、今も人々が祈りを捧げる信仰の場として大切にされています。

結び

黄泉の国の物語は、愛する者との別れの悲しみと、人が生き続けるための覚悟を同時に語ります。そして黄泉比良坂の桃のエピソードは、古代から続く邪気払いの信仰と陰陽五行の知恵が物語に息づいていることを示しています。死は終わりではなく、生と並び立つ存在――神道はそう教えてくれます。次回は、黄泉から戻ったイザナギ命が行う禊と、それによって生まれる新たな神々についてご紹介します。