神社で行われる神事の中でも、もっとも重要な要素のひとつが「祝詞(のりと)」です。祝詞とは、神さまに捧げる言葉、すなわち祈りであり、感謝・願い・祓いといった意味を込めて神職が丁寧に奏上します。

祝詞とは何か:神への言葉とその力

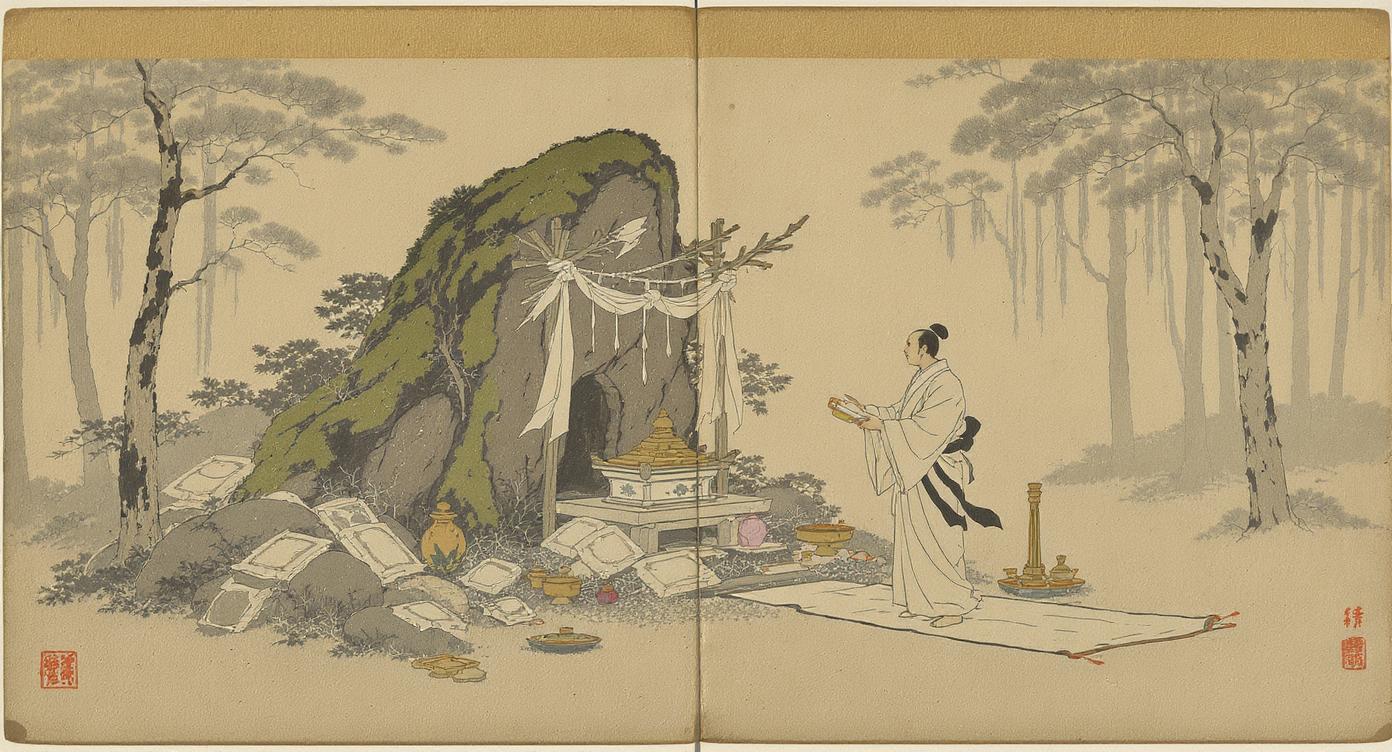

祝詞とは、神道において神前で奏上される祈りの言葉であり、古来より「言霊(ことだま)」の力を宿すものと考えられてきました。神道では、目に見えない霊的な力は言葉を通して伝わるとされており、祝詞は単なる文言ではなく、神さまとの橋渡しとなる重要な手段です。

祝詞の内容は、神さまへの感謝やご加護を願う言葉、祭祀の目的や場の清め、参列者の祓いなど多岐にわたります。格式ある祝詞には、古語が用いられ、厳粛で美しい日本語の響きが保たれています。

祝詞の神聖な扱いと「祝詞袋」

神事の場において、祝詞はただ読み上げられるのではなく、あらかじめ「祝詞袋(のりとぶくろ)」に納められ、奏上直前まで清浄に保たれます。

この祝詞袋を神前に運ぶ役割を担うのが「祝詞後取(のりとしどり)」という神職です。祝詞後取は、儀式の中で祝詞袋を宮司などの主祭者に恭しく手渡し、奏上が終わると再び袋に戻して回収するという流れを担います。

祝詞は神さまに届ける最も神聖な言葉であるため、その取り扱いには細心の注意と敬意が払われます。これは、神道における「清浄さ」と「形(かた)」を重んじる精神を象徴するものです。

祝詞を日常に持ち帰る「祝詞守」

このような神事における祝詞のあり方を、現代の生活の中に活かすかたちとして生まれたのが、丸亀春日神社の「祝詞守(のりとまもり)」です。

祝詞守は、祝詞袋を模した形のお守りで、中には自身の願いや感謝の言葉を書いた紙を納めることができます。それを常に身につけて持ち歩くことで、神事のように神様とのつながりを日常の中にも保つという趣旨があります。

見た目にも端正で、祈りの言葉を大切にする日本の伝統文化を感じさせるデザインが特徴。御守としてのご利益だけでなく、精神的な拠りどころとして、参拝者の間で人気を集めています。

まとめ

祝詞は、神事において神さまとの橋渡しをする神聖な言葉であり、祝詞袋や祝詞後取といった所作を通じて、その清浄さが守られています。神職によって丁寧に奏上される祝詞には、神さまへの感謝、祈願、祓いの力が込められ、そこには古来から続く信仰の形が息づいています。

丸亀春日神社の「祝詞守」は、その精神を現代の暮らしに引き継ぐかたちで、祈りを日常に携える手段として親しまれています。

神事の奥深さと、それを日々の生活に取り入れる工夫としての祝詞守——この二つを知ることで、神道の祈りの文化をより深く感じることができるでしょう。