神社といえば、通常は南向きが基本です。これは陽の光を正面から受け、神と人とがまっすぐにつながるという日本的な宇宙観に基づく配置とされています。ところが、関東を代表する古社「東国三社」──鹿島神宮・香取神宮・息栖神社に限っては、この常識から大きく外れています。それぞれが異なる方角を向き、その配置にはどこか意図的な構造を感じさせるのです。中でも鹿島神宮奥宮は、他の二社とは一線を画す神秘的な方向に建てられています。

鹿島神宮奥宮の方位が意味するものは何か。そこから浮かび上がるのは、はるか西方、古代ペルシャの光の宗教「ゾロアスター教」との深い接点です。

東国三社の方位に宿る秩序

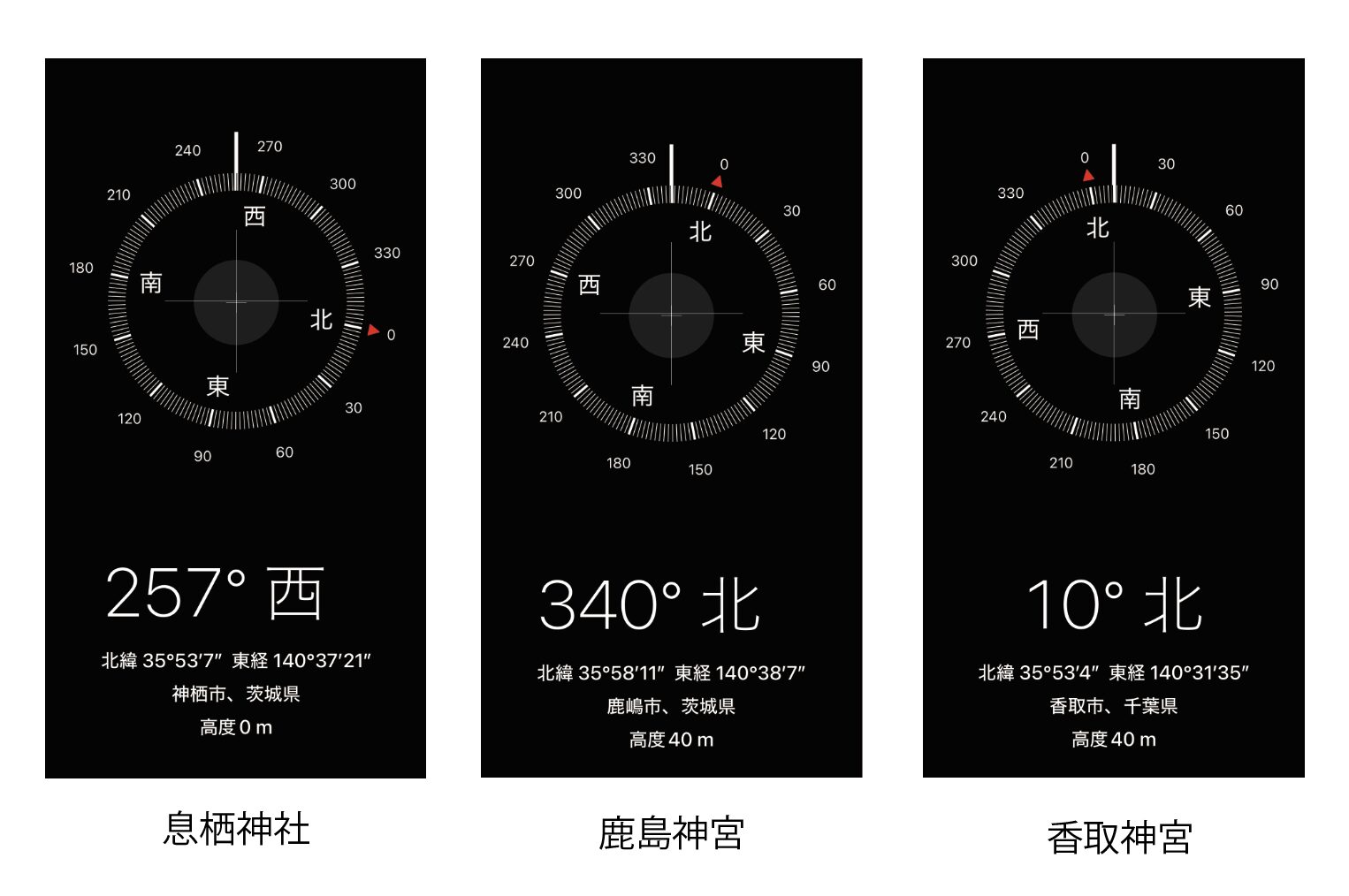

東国三社の本殿や奥宮は、それぞれがまったく異なる方向を向いています。鹿島神宮は北寄り、香取神宮は東北寄り、息栖神社は西寄りというように、太陽の昇る方角を意識した南向きとはまったく異なる配置です。

この奇妙なズレは、偶然の産物とは思えません。むしろ、古代において特別視された“ある方向”を意識して建てられた可能性があります。それが、北北西20度、あるいはその反対の南南東20度という「聖方位」です。

この方向は、古代ペルシャやメソポタミアなど天文宗教が発達した地域においても、特定の星の出現や神聖な儀礼と深く関わっていたとされる方位。つまり、東国三社は日本列島にありながら、天体信仰や宇宙秩序と結びついた「聖なる方角」を基準に置いた設計」がなされていた可能性があるのです。

この奇妙なズレは、偶然の産物とは思えません。むしろ、古代において特別視された“ある方向”を意識して建てられた可能性があります。それが、北北西20度、あるいはその反対の南南東20度という「聖方位」です。

この方向は、古代ペルシャやメソポタミアなど天文宗教が発達した地域においても、特定の星の出現や神聖な儀礼と深く関わっていたとされる方位。つまり、東国三社は日本列島にありながら、天体信仰や宇宙秩序と結びついた「聖なる方角」を基準に置いた設計」がなされていた可能性があるのです。

鹿島奥宮が見上げるもの

とりわけ、鹿島神宮の奥宮は際立っています。奥宮が向いているのは、北北西20度。これはまさに、前述の「聖方位」にぴたりと一致します。

さらに驚くべきことに、この方向は**冬至の夜、最も明るく輝く恒星「シリウス」**が高く昇る位置と重なるのです。

建御雷神(たけみかづちのかみ)を祀る鹿島神宮は、剣と雷の神、すなわち火と力の神格として知られます。その神の鎮まる奥宮が、光の星・シリウスに向けて建てられているとすれば──

それは単なる建築上の偶然ではなく、「天と地を星の軸でつなぐ」古代天文信仰の構造が存在していたことを示唆します。

さらに驚くべきことに、この方向は**冬至の夜、最も明るく輝く恒星「シリウス」**が高く昇る位置と重なるのです。

建御雷神(たけみかづちのかみ)を祀る鹿島神宮は、剣と雷の神、すなわち火と力の神格として知られます。その神の鎮まる奥宮が、光の星・シリウスに向けて建てられているとすれば──

それは単なる建築上の偶然ではなく、「天と地を星の軸でつなぐ」古代天文信仰の構造が存在していたことを示唆します。

ゾロアスター教における聖なる構造との類似

古代ペルシャのゾロアスター教は、光と秩序(アシャ)を最高の価値とし、宇宙の調和を火と水と大地の結びつきによって体現する宗教です。その祭祀において中心となるのは以下の三要素:

・アータシュ(聖なる火)

・アーブ(清き水)

・パン(土地=神域)

この三要素が、鹿島神宮の奥宮には見事にそろっています。

・アータシュ=建御雷神。雷と剣の神=火の神格

・アーブ=御手洗池。清水が湧き続ける霊泉

・パン=要石と鎮守の森が広がる神聖な大地

そして奥宮が北北西の星の軸、すなわち冬至のシリウスと一致する方向を向いていることで、この空間全体が「火の神を星の光と重ねて祀る」ための宇宙儀礼的な舞台であることが浮かび上がってきます。

・アータシュ(聖なる火)

・アーブ(清き水)

・パン(土地=神域)

この三要素が、鹿島神宮の奥宮には見事にそろっています。

・アータシュ=建御雷神。雷と剣の神=火の神格

・アーブ=御手洗池。清水が湧き続ける霊泉

・パン=要石と鎮守の森が広がる神聖な大地

そして奥宮が北北西の星の軸、すなわち冬至のシリウスと一致する方向を向いていることで、この空間全体が「火の神を星の光と重ねて祀る」ための宇宙儀礼的な舞台であることが浮かび上がってきます。

星と火を仰ぐ祈りの記憶

鹿島神宮奥宮が指し示す北北西の空。そこに輝くシリウス、そしてその光を見上げながら祈りを捧げる空間構造。

それは、太陽だけを中心とする信仰とは異なる、星=秩序=神意というもう一つの天文的な世界観の痕跡かもしれません。

日本の古神道の中にも、こうした天体を軸とした祈りの記憶が秘められていたのだとすれば──

鹿島はまさに「星と火をつなぐ祈りの地」、古代宇宙観の結晶とも言える存在です。

次回は、聖徳太子とゾロアスター教の関係について、さらに深掘りしていきたいと思います。お楽しみに。

それは、太陽だけを中心とする信仰とは異なる、星=秩序=神意というもう一つの天文的な世界観の痕跡かもしれません。

日本の古神道の中にも、こうした天体を軸とした祈りの記憶が秘められていたのだとすれば──

鹿島はまさに「星と火をつなぐ祈りの地」、古代宇宙観の結晶とも言える存在です。

次回は、聖徳太子とゾロアスター教の関係について、さらに深掘りしていきたいと思います。お楽しみに。