毎年8月になると、日本各地で行われる「お盆」。先祖の霊を迎えて供養する行事として広く知られていますが、多くの人が「お盆=仏教の行事」というイメージを持っているのではないでしょうか。

しかし実は、お盆のルーツをたどると、日本古来の神道的な祖霊信仰に深く結びついていることがわかります。それでは詳しく見ていきましょう。

神道における祖霊信仰と御霊祭

日本人は古来より、亡くなった人の霊が子孫を見守り、家や村を守護する存在になると考えてきました。こうした信仰は祖霊信仰と呼ばれ、神社の祭祀の根幹にもなっています。

特に夏は疫病や災厄が広がりやすい時期であり、死者の霊を鎮める御霊祭(ごりょうさい)が盛んに行われました。御霊祭は、怨霊や不幸な死を遂げた人々の霊を鎮め、村の安寧を祈るための神事であり、これが後のお盆の基盤となったといわれています。

迎え火や送り火といった火を使う行事も、もともとは「霊を家に招き、また神送りする」ための神道的な儀礼でした。

特に夏は疫病や災厄が広がりやすい時期であり、死者の霊を鎮める御霊祭(ごりょうさい)が盛んに行われました。御霊祭は、怨霊や不幸な死を遂げた人々の霊を鎮め、村の安寧を祈るための神事であり、これが後のお盆の基盤となったといわれています。

迎え火や送り火といった火を使う行事も、もともとは「霊を家に招き、また神送りする」ための神道的な儀礼でした。

仏教と融合した盂蘭盆会

6世紀に仏教が日本に伝わると、盂蘭盆会(うらぼんえ)という祖先供養の法会が広まり、御霊祭と融合します。

ここで重要なのは、お盆は単純な仏教行事ではなく、日本の祖霊祭祀に仏教的な供養の要素が加わって完成したという点です。

現在の「盆踊り」や「灯籠流し」も、祖霊を慰め、集落全体で鎮魂を願う神道的な発想に由来していることがわかります。

ここで重要なのは、お盆は単純な仏教行事ではなく、日本の祖霊祭祀に仏教的な供養の要素が加わって完成したという点です。

現在の「盆踊り」や「灯籠流し」も、祖霊を慰め、集落全体で鎮魂を願う神道的な発想に由来していることがわかります。

神社に残る「お盆」の形

現代でも、神社はお盆の精神を色濃く伝えています。

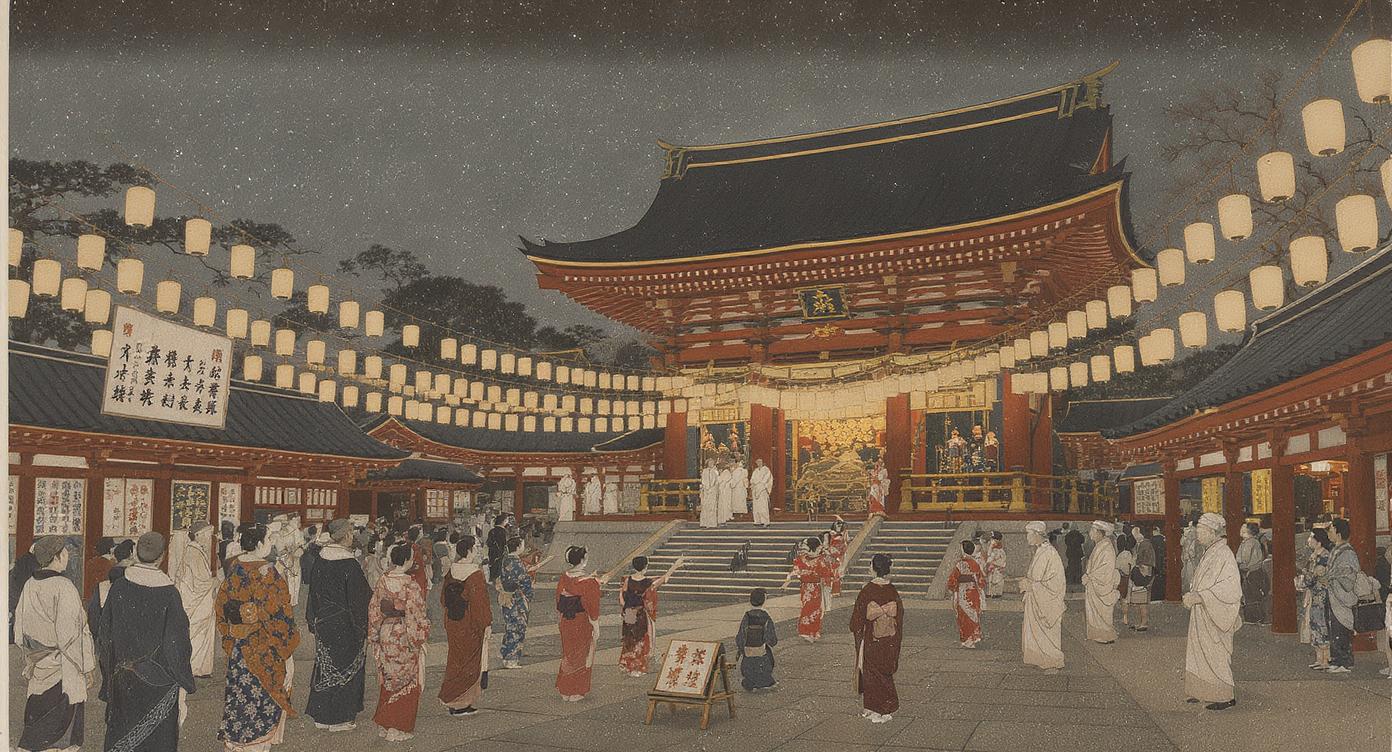

たとえば、靖国神社や全国の護国神社で行われる「みたままつり」は、お盆と同じく先祖や戦没者の御霊を慰めるための大祭です。境内に並ぶ無数の提灯は、霊を迎える「迎え火」の象徴でもあります。

また、地方の氏神様でも精霊祭(しょうりょうさい)や盆祭として、先祖の霊を祀る神事が続けられています。こうした行事は、仏教式の法要とは異なり、神道の祈りの形を今に伝える貴重な機会です。

たとえば、靖国神社や全国の護国神社で行われる「みたままつり」は、お盆と同じく先祖や戦没者の御霊を慰めるための大祭です。境内に並ぶ無数の提灯は、霊を迎える「迎え火」の象徴でもあります。

また、地方の氏神様でも精霊祭(しょうりょうさい)や盆祭として、先祖の霊を祀る神事が続けられています。こうした行事は、仏教式の法要とは異なり、神道の祈りの形を今に伝える貴重な機会です。

お盆の本質は「鎮魂と感謝」

お盆の由来をひも解くと、その本質は亡き人々の御霊を鎮め、感謝の祈りを捧げることにあるとわかります。

これは仏教か神道かという区別を超え、日本人が大切にしてきた「祈りの心」そのものです。

現代ではお盆というと帰省や墓参りが中心になりがちですが、地元の神社でもお盆の祈りは息づいています。今年は少し視点を変えて、神社で行われる精霊祭やみたままつりに足を運び、先祖や亡き人への祈りを捧げてみるのも良いかもしれません。

これは仏教か神道かという区別を超え、日本人が大切にしてきた「祈りの心」そのものです。

現代ではお盆というと帰省や墓参りが中心になりがちですが、地元の神社でもお盆の祈りは息づいています。今年は少し視点を変えて、神社で行われる精霊祭やみたままつりに足を運び、先祖や亡き人への祈りを捧げてみるのも良いかもしれません。