平賀源内は、江戸時代の日本で活躍した多才な発明家として知られています。彼の功績を称え、丸亀春日神社の境内にある発明神社では、源内を含む偉大な発明家が祀られています。本記事では、平賀源内の生涯と発明神社の魅力、そしてその周辺観光スポットについて詳しくご紹介します。

平賀源内とは

平賀源内(1728-1779)は、日本の江戸時代に活躍した発明家で、医者、地質学者、作家としても知られています。讃岐国(現在の香川県)に生まれ、江戸に出てからは自身の学びを活かし、多くの発明を行いました。源内は、日本で初めてエレキテル(静電発電機)を海外から輸入し改良したり、鉱山開発に携わったりしました。その知識と好奇心、実行力が彼を歴史に残る人物にしています。

江戸時代の発明品

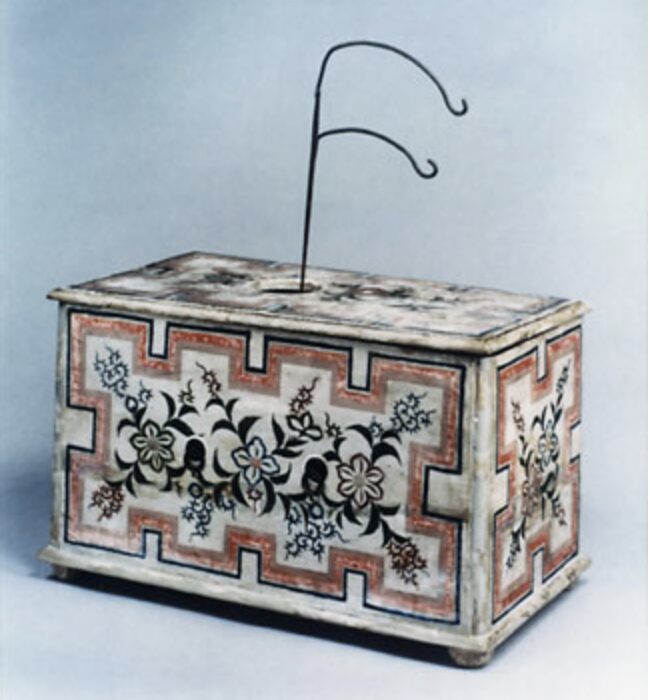

源内の発明品で特に注目すべきはエレキテルです。これにより、日本における電気の研究が本格的に始まったとされます。火浣布(かかんぷ)という燃えない布の開発や温度計「日本創製寒熱昇降器」を製作しました。特に、後者はアルコール温度計であったとされ、華氏を採用していました。

また浄瑠璃作家として福内鬼外の筆名で活動し、多くの戯作を執筆しました。時代物や世話物の要素が加わった作品が評価されています。

有名なものとして「土用の丑の日」にウナギを食べる風習の発祥とされる説があり、関連する広告活動を行ったことで、初のコピーライターとの評価も得ています。

浮世絵や博覧会関連でも活動し、江戸の湯島で日本初の博覧会「東都薬品会」を開催することを提案しました。さらには、彼は地質調査や温泉開発にも貢献し、江戸社会において大きな影響を与えました。その才能は多岐に亘り、後世にまで伝えられ続けています。

発明神社の概要

発明神社は、丸亀春日神社の境内に祀られる末社です。創祀者の豊沢豊雄氏は、戦後の日本を発明の力で復興させたいと願い、多くの偉人を祀りました。聖徳太子や北里柴三郎、豊田佐吉を含む22名の功績を称え、その中には香川県出身の平賀源内も含まれています。

平賀源内を祀る理由

平賀源内が発明神社に祀られている理由は、彼の功績の大きさと社会への影響力にあります。発明家を敬うことから新たな発明が生まれるという考えに基づき、発明神社は創造力や知恵を得る場として人々に愛されています。創祀者の豊沢氏曰く、「発明家は偉大な発明家を敬ってこそ、社会に役立つ発明も生まれる」として、発明神社はその象徴として、人々に知恵や創造力を与える場となっています。

発明神社の魅力

発明神社では、参拝者が平賀源内と同様の創造力を得られるよう祈願できます。御朱印も授与され、訪れることで知恵と発想力が授かれるとされています。発明神社の名の下、今後、さらに多くのアイデア溢れる授与品が予定されており、訪問の楽しみが増していくでしょう。

周辺の観光スポット

香川県には、平賀源内の生家や資料館、彼が絶賛した美霞洞温泉があり、歴史や文化を深く体験できます。訪問時には、これらのスポットも巡り、地元の魅力を存分に楽しんでください。

平賀源内記念館

みかど温泉