解説

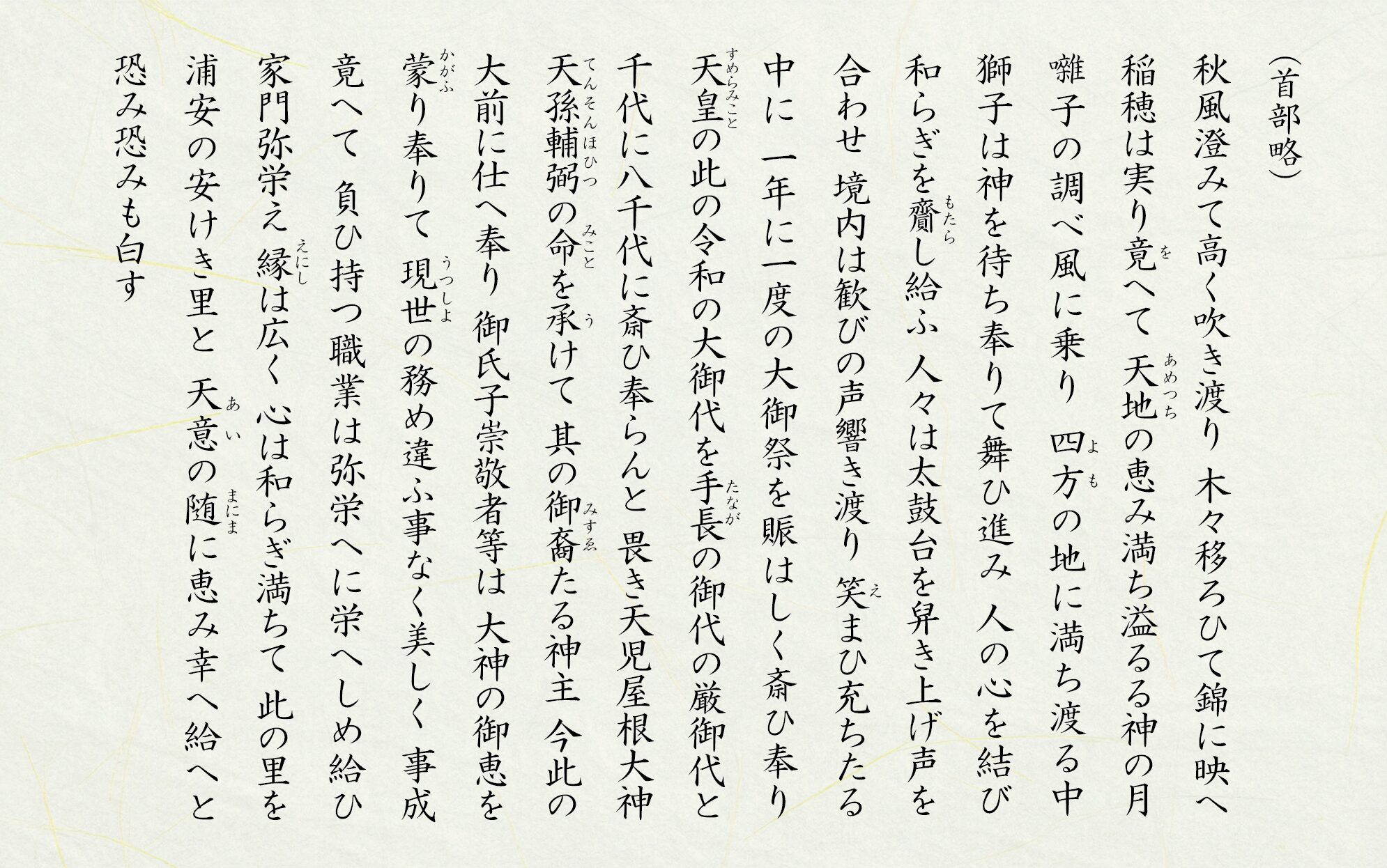

今月は月次祭ではなく、秋季例祭にて奏上された「例祭祝詞」をご紹介いたします。

例祭祝詞は、一年に一度執り行われる大御祭において、

大神様への感謝と地域の繁栄を祈り申し上げる最も重要な祝詞です。

本年の祝詞では、獅子舞や太鼓台といった地域の伝統行事を織り込み、

秋の実りと共に人々が力を合わせ、

大神の御前に喜びと感謝の心を捧げる様子を表現しています。

「囃子の調べ風に乗りて四方の地に満ち渡り」

という一節には、太鼓や囃子の音が風にのって地域一帯に響き渡り、

人々の心を結び、和らぎをもたらすという祈りが込められています。

また「現世の務め違ふ事なく美しく事成竟へて、負ひ持つ職業は弥栄へに栄へしめ給ひ」

の部分では、日々の仕事や生活が正しく、美しく成就するよう願い、

大神の御加護のもとで、地域がさらに発展していくことを祈念しています。

本祝詞は、神と人とが共に喜び合う神無月、つまり“神の月”としての十月、

一年の恵みに感謝を捧げ、来る季節の安寧を願う心を表したものです。

十月は古く「神無月(かんなづき)」と呼ばれますが、

この“無”は「〜の」を意味する古語であり、本来は「神の月(かみのつき)」を意味します。

どうぞ、祝詞の言の葉からも、祭りに込められた祈りの心を感じ取っていただければ幸いです。